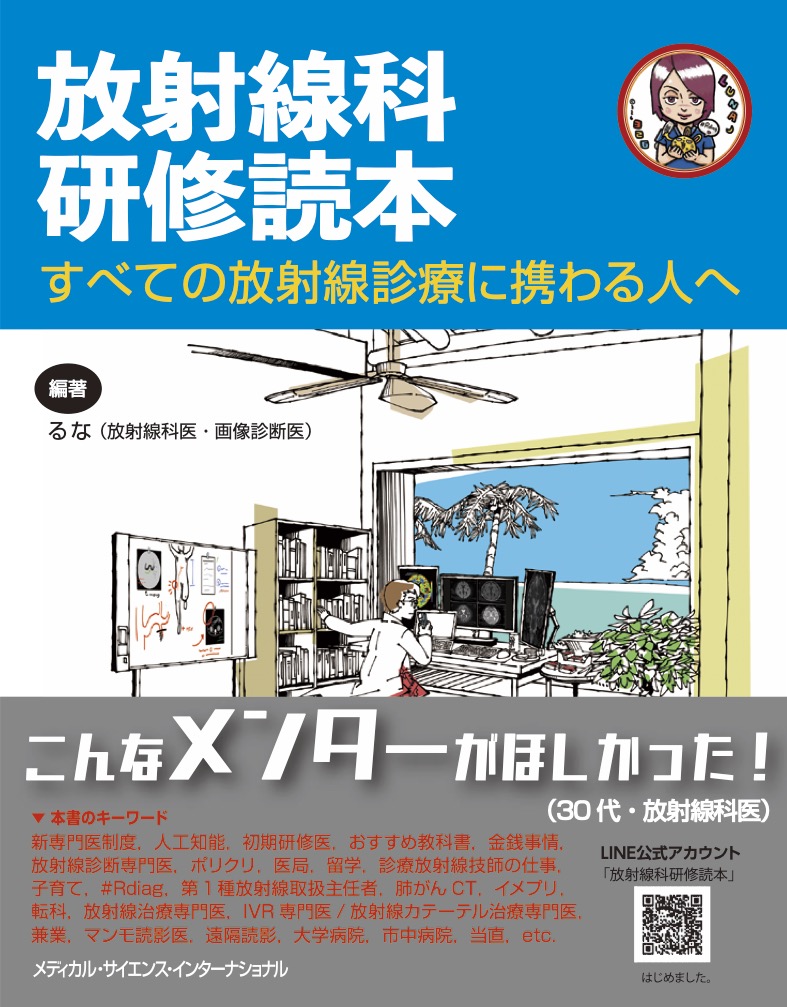

放射線科研修読本 - すべての放射線診療に携わる人へ -

こんなメンターがほしかった!

“放射線科か”迷ったら読む、“放射線科で”迷ったら読む

Twitterアカウント「るな(放射線科医・画像診断医)」として放射線医学や画像診断に関する情報発信を行う現役放射線科医によるガイドブック。放射線科の実状や、放射線科専門医や診断専門医など7つの専門資格の紹介/試験対策をはじめ、放射線科医のスキルアップ・勉強法、研修・診療にまつわるFAQ等、若手の疑問や悩みに答える。放射線科を歩む・歩もうとする人のためのロードマップ。

※本書の書名と同名のLINE公式アカウントもぜひご利用ください。

序

1章 放射線科の気になる実状,全部見せます!

1.1 放射線科ローテーターの生活例

1.2 放射線科ローテーション,ココがポイント!

コラム 放射線科医の仕事はAI(人工知能)に駆逐されるのか?

1.3 放射線科医の仕事

コラム 現役診療放射線技師が考える放射線診療:

診療放射線技師って,いつもどんなことをしているの?

1.4 放射線科領域専門研修プログラム

1.5 放射線科医のお金事情

コラム 現役放射線科医の経験談①〜子育て編

放射線科医の子育てについて

コラム 現役放射線科医の経験談②〜転科編

内科医から放射線科医への転科の経験談

コラム 現役放射線科医の経験談③〜副業編

医師の副業について:不動産と株式投資を例に

コラム 現役放射線科医の経験談④〜海外で働く編

米国医師資格取得まで

2章 放射線科専門医を目指そう!

2.1 放射線科領域専門研修の概要

2.2 放射線科専門医試験対策

2.3 放射線診断専門医

2.4 放射線診断専門医試験対策

2.5 放射線治療専門医

2.6 放射線治療専門医試験対策

2.7 放射線科関連資格① 核医学専門医/PET核医学認定医

2.8 放射線科関連資格② IVR専門医/放射線カテーテル治療専門医

2.9 放射線科関連資格③ 検診マンモグラフィ読影認定医

2.10 放射線科関連資格④ 第1種放射線取扱主任者

2.11 放射線科関連資格⑤ 肺がんCT 検診認定医

コラム 単純暗記再考:単純暗記を「Re:hack」する

3章 放射線科医のスキルアップ・勉強法

3.1 画像診断上達のコツ

3.2 放射線治療上達のコツ

3.3 IVR上達のコツ

3.4 放射線科の学会・セミナー・研究会

コラム 現役放射線科医の経験談⑤〜イメージ・インタープリテーション編

正答率を高めるために普段からできること

3.5 画像診断初学者におすすめの教科書

3.6 領域別・おすすめ教科書―画像診断 編

3.7 領域別・おすすめ教科書―核医学・PET 編

3.8 領域別・おすすめ教科書―IVR 編

3.9 領域別・おすすめ教科書―放射線治療 編

3.10 画像診断のための文献の調べ方,おすすめウェブサイト・アプリ

3.11 対談1 日常の勉強とイメプリ上達の極意 Dr.太田× Dr.黒川× Dr.るな

4章 放射線科医の研究,留学について考える

4.1 放射線科医の視点から学位を考える

4.2 放射線科医の研究を考える

4.3 留学先の選び方と私の実体験:「つよくてニューゲーム」な留学のために

4.4 対談2 放射線科の研究の極意 Dr.太田× Dr.黒川× Dr.るな

4.5 対談3 放射線科の留学の極意 Dr.太田× Dr.黒川× Dr.るな

付録 るなの駆け込み寺〜研修・診療にまつわるFAQ

索引

本書は,るな(放射線科医・画像診断医)(@R19890529)とメディカル・サイエンス・インターナショナル(MEDSi)社を中心として企画された書籍となります。元々,るな(放射線科医・画像診断医)とは,SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)のTwitter上のアカウント名であり,私が2020 年春に自分自身の勉強用に始めたアカウントでした。特に誰に見てもらおうと思う意図はなく,自分で勉強したことをアウトプットすることによって学習効率を上げようという意図がありました。当時は私のような形で投稿する先生はおらず,徐々にフォロワーが増え,今やおよそ5000人までフォロワーが増えました。その間,徐々に私以外にもTwitterで良質の投稿をしてくれる人が増えました。最近は#Rdiagのハッシュタグが完成し,画像診断クラスタのひとつの完成形が生まれたと思っています。微力ですが,その完成に携われたことを非常にうれしく思っています。

さて,MEDSi社からのオファーをいただきました本企画ですが,私自身,お世辞にも客観的に見て突出した医師ではなく,私なぞが書籍を書いていいのだろうか? と悩んだ時期もありました。しかし,フォロワーが増えていく過程で,若手の先生からの悲痛な悩み相談が増えていくようになりました。特に,大きな施設に属していない若手からの“情報格差”に悩む声を多く聞きました。“情報格差”によって才能が埋もれていくことは避けたいと思い,あえて“普通の放射線科医”が書いた本を書こうと考えるようになりました。そのような観点から,今回は原稿を当事者である若手の先生に多く依頼しました。試験など,ややセンシティブな内容もあるため,匿名を希望した先生については匿名(無記名)で原稿を書いていただいています。

本書が特徴的な点としては,LINE公式アカウント(左頁参照)を開設している点です。情報は常にアップデートされるため,なるべく最新のものをお知らせしたい,という意図で作成しています。ほかにも学会カレンダーやテーマ別のオープンチャットなど,さまざまな機能を設けましたので,ぜひ ともだち登録 して活用してください。

最後にお願いがあります。今後,本書の内容で誤った情報や出版後古くなってしまう情報も少なからず出てくると思います。その際は,放射線科研修読本LINE公式も含め,積極的に教えてください。また,本書の内容で変更になった点や誤りがあった場合は,それを皆様にLINE公式を通じてお伝えできるようにと考えています。出版が終わってもこの本は完成しません。ぜひ,読者の皆様でこの本をよりよいものにするために,情報更新にご協力いただければこれ以上の喜びはありません。

2022年7月 編者

2022-09-21

【正誤表】下記の箇所に誤りがございました。ここに訂正するとともに, 読者の方々に深くお詫びいたします。

94ページの左段の下から3行目

(誤)70×200=1,400点

(正)70×200=14,000点

94ページの左段の下から1行目

(誤)20×180=3,600点

(正)180×200=36,000点

94ページの右段の上から1行目

(誤)2,200点も違ってくる

(正)22,000点も違ってくる

-

- シュロスバーグの臨床感染症学 第2版

- ¥25,850

-

- ジェネラリストを目指す人のための 画像診断パワフルガイド 第2版

- ¥12,100

-

- 感染症プラチナマニュアル Ver.9 2025-2026 Grande

- ¥4,180

-

- 麻酔科臨床SUMノート 第2版

- ¥8,250

-

- 精神診療プラチナマニュアル Grande 第3版

- ¥3,960

-

- 循環器のトビラ

- ¥5,940

-

- カンデル神経科学 第2版

- ¥15,950

-

- ギルバート発生生物学 第2版

- ¥13,750

-

- トンプソン&トンプソン遺伝医学・ゲノム医学 第3版

- ¥12,100

-

- 医学的研究のデザイン 第5版

- ¥6,270

-

- ラングマン人体発生学 第12版

- ¥9,350

-

- カラーで学ぶ解剖生理学 第2版

- ¥6,160

-

- ストール精神薬理学エセンシャルズ 第5版

- ¥13,750

-

- 総合内科病棟マニュアル 疾患ごとの管理(青本)

- ¥6,160

-

- 総合内科病棟マニュアル 病棟業務の基礎(赤本)

- ¥4,840

-

- 重症患者管理マニュアル

- ¥7,150

-

- エッセンシャル免疫学 第4版

- ¥7,150

-

- 臨床のための解剖学 第3版

- ¥15,950

-

- 臨床のための脳と神経の解剖学

- ¥7,480

-

- MRIの基本パワーテキスト 第4版

- ¥7,150

-

- ワシントンマニュアル 第14版

- ¥9,570

-

- 関節のMRI 第3版

- ¥14,300

-

- スポーツリハビリテーションの臨床

- ¥7,700

-

- 不整脈治療薬ファイル 第2版

- ¥5,500

-

- 循環器治療薬ファイル 第3版

- ¥7,700

-

- ハリソン内科学 第5版

- ¥32,780

-

- 胸部のCT 第4版

- ¥16,500

-

- 腹部のCT 第3版

- ¥14,300

-

- カプラン臨床精神医学テキスト 第3版

- ¥22,000