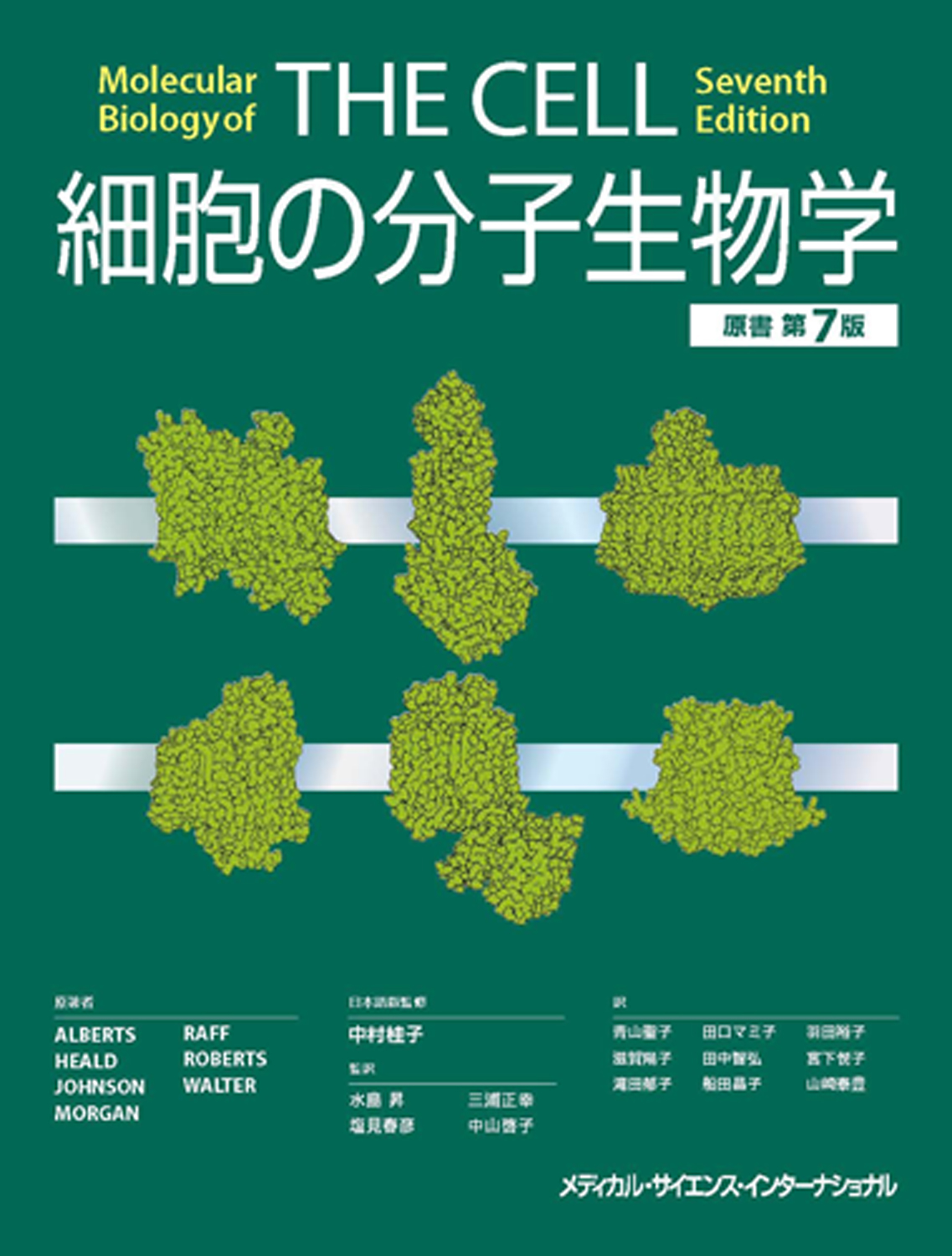

細胞の分子生物学 原書第7版

あたらしいCELL、7版

「分子生物学のバイブル」最新版の日本語版が、ついに完成

●原書初版発行から40年以上もの間、細胞生物学、分子生物学のバイブルとして使用されている教科書。長期間に渡り日本語版がなく、このたび待望の最新日本語版が完成。

●細胞の分子レベルでの仕組みを、平易な文章と1,500点以上の明解な図で示し、原理の説明に加えて重要な遺伝子、分子の名前も具体的に紹介。

●脇に余白を残した一段組レイアウト、段落の中身を具体的に表す説明文のような見出し、統一された美しい図をふんだんに用いて説明、旧版からの特徴的なスタイルを継承。

●細胞生物学の概念的枠組みを身につけ、研究者へのスタートラインに立つための知識を提供、大学院入学試験の出題範囲としても使われる。

●目次立ては旧版を継承しつつも、内容は新たな発見を盛り込み大きくアップデート。約1/4の図版を新規追加または更新。

主な新規の内容は…

・ヒトゲノムやがんゲノムなどゲノム研究による新たな知見

・生体分子凝縮体や、DNAループによる染色体構造など、細胞の構造に関する新しい知見

・機械刺激を感知するピエゾチャネルなど新たに発見された分子に関する知見

・クライオ電子顕微鏡をはじめとする新たな技術による発見

・COVID-19やmRNAワクチンなど,病原体や感染症に対抗する新たな方法

・進化に関する新たな内容:生命の多様性に関する新たな議論、ヒトの進化、HIVの進化

●日本語版は原書の頁と一致するように編集、必要に応じて原文と照合した学習もしやすい。

●旧版から継続された訳者を中心に少人数エキスパートによる翻訳、読みやすく理解しやすい文章を実現。

●学生や若手研究者にも手に取りやすい価格を実現。

●細胞生物学、分子生物学テキストの最高峰として、学生・大学院生・教官・研究者など、それぞれの要望・用途に応えるべく待望の刊行。

【日本語版でのオンラインリソース】

教員向けの図版データの提供、ならびに本文中で参照されている動画については、お手数ですが、①お名前、②ご所属(大学名・企業名・病院名等)、③ご購入書店名、④メールアドレスをご記入いただき、 info@medsi.co.jp までメールにてご連絡ください。

※図版データについては各種教育機関にて本書を教科書として授業をされている教員の方に限ります。

※上記オンラインデータの提供は、新品(古書・2次流通品でない)をご購入いただいた方が対象となります。

【ショートVer.】『細胞の分子生物学 原書第7版』刊行記念 監修者・監訳者座談会

【全編】『細胞の分子生物学 原書第7版』刊行記念 監修者・監訳者座談会

PART I 細胞とは

第1 章 細胞,ゲノム,生物の多様性

第2 章 細胞の化学とエネルギー生成

第3 章 タンパク質

PART II 遺伝の基本

第4 章 DNA,染色体,ゲノム

第5 章 DNAの複製,修復,組換え

第6 章 ゲノム情報の読み取り─DNA からタンパク質へ

第7 章 遺伝子発現の調節

PART III 細胞の研究法

第8 章 細胞,分子,生体システムを解析する

第9 章 細胞と細胞内分子の可視化

PART IV 細胞の内部構造

第10 章 膜の構造

第11 章 小分子の輸送と,膜の電気的性質

第12 章 細胞内区画とタンパク質の選別

第13 章 細胞内の膜交通

第14 章 エネルギー変換と代謝の分画化:ミトコンドリアと葉緑体

第15 章 細胞のシグナル伝達

第16 章 細胞骨格

第17 章 細胞周期

第18 章 細胞死

PART V 細胞が作る社会

第19 章 細胞結合と細胞外マトリックス

第20 章 がん

第21 章 多細胞生物における発生

第22 章 組織の恒常性維持と再生を担う幹細胞

第23 章 病原体と感染

第24 章 自然免疫と適応免疫

翻訳にあたって

"Molecular Biology of the Cell"という大部の教科書の翻訳も,これで7 回目である。毎回書いていることだが,今回も書かずにはいられない。

1983 年のことである。従来,遺伝子研究として進められてきた分子生物学が細胞研究に移行する時だと思って仲間たちと議論していたところに,本書が登場したのである。本当に驚いた。生きものの基本単位は細胞であり,生命現象の本質を知るには細胞を知らなければならないという認識のもとに,みごとに組み立てられた教科書だった。

それから42年。その間に急速に進んだ研究を取り入れ,その時に得られる細胞生物学の概念的枠組みを明確につくり,教科書として提供し続けてきた著者らには頭が下がる。翻訳という形でこの活動の一端に参加できることは喜びである。原書序文にもあるように,細胞に関する生物学的な情報は,コンピュータを通して簡単に手に入る時代になった。その時代に,こんなに重い教科書なんて……とくに若い方はそう思うかもしれないが,それは間違いだ。本当に大事なのは情報ではなく概念的枠組みであり,更に言うならそこから生まれる世界観である。一人でそれをゼロから組み立てることはとても難しい。先達に学び,そこに新しい情報を加えて枠組みづくりをしていくことで,生きものの世界の本質を見ていくのがよい方法である。本質が見えてきたらそこから生まれる世界観をもつ人になっていただけたら嬉しい。研究者の道を歩む人はもちろん,どのような職業に就くにしても,この過程は役に立つはずである。それは21 世紀を生きるうえで重要なものだからである。

何度読んでも細胞の面白さには引き込まれる。40億年ほど前に海に存在したとされる祖先細胞が獲得した生きるための原則を守りながら,様々な能力を生み出し,現在に至るわけで,細胞とはなんと魅力的な存在なのだろうと思わずにはいられない。これででき上がっている私たちも魅力的な存在のはずだと思えてくる。

「読者への案内」に示されているように,第7 版で更新されたところは少なくない。まず,ゲノム解析(とくにヒトゲノム解析)によって得られた知見が,生きもの全体の本質に迫っていく状況が見える。また,第6版から第7版の間に起きたパンデミックは,疾病としては,がんやアルツハイマー病などが注目され,ある意味で関心の外に置かれていた感染症を新しい形で呼び戻すことになった。微小な世界がさまざまな形で視覚化されるようになったことも近年の進歩の一つであり,本書でも多くの写真が細胞内で起きている現象をみごとに示し理解を深めてくれる。進化という生きもの特有の現象が,論としてではなく,学として語れるようになったのも楽しい。教科書ではあるが,細胞のもつ興味深い性質が,工夫を凝らした図や写真などを通して分かってくるので,つい楽しいと言ってしまう。読者も楽しみながら読み,細胞への関心を高めて下さると嬉しい。章末問題,オンラインでの動画の視聴などを通して,あなたの細胞のダイナミズムを感じ,生きる喜びにまでつなげ,学びを深めていただくことも願っている。

翻訳はこれまでもよい仕事をしてきた9人の方が担当し,監訳は水島昇,塩見春彦,三浦正幸,中山啓子の4 人の先生が充分な知識と熱意とで進め,本書ができあがった。その間に関係者全員の間で行われた多くの議論は,時に白熱することもあり,その成果が本書に生かされた。このような形で細心の注意をしたつもりだが,何かお気づきのことがあったらお教え下さるようお願いする。本書は,主として医学系の教科書として用いられているが,広く生命科学に関わる方たちには是非活用していただきたい。生命の基本である細胞についての総合的な理解は,現代社会でのさまざまな活動に有用であり,専門外の方も関心のある部分をお読みいただけたらと願っている。

終わりに,出版を引き受けて下さった株式会社メディカル・サイエンス・インターナショナルの編集部の皆さまに心からのお礼を申し上げる。

2025年6月

中村桂子

-

- シュロスバーグの臨床感染症学 第2版

- ¥25,850

-

- ジェネラリストを目指す人のための 画像診断パワフルガイド 第2版

- ¥12,100

-

- 感染症プラチナマニュアル Ver.9 2025-2026 Grande

- ¥4,180

-

- 麻酔科臨床SUMノート 第2版

- ¥8,250

-

- 精神診療プラチナマニュアル Grande 第3版

- ¥3,960

-

- 循環器のトビラ

- ¥5,940

-

- カンデル神経科学 第2版

- ¥15,950

-

- ギルバート発生生物学 第2版

- ¥13,750

-

- トンプソン&トンプソン遺伝医学・ゲノム医学 第3版

- ¥12,100

-

- 医学的研究のデザイン 第5版

- ¥6,270

-

- ラングマン人体発生学 第12版

- ¥9,350

-

- カラーで学ぶ解剖生理学 第2版

- ¥6,160

-

- ストール精神薬理学エセンシャルズ 第5版

- ¥13,750

-

- 総合内科病棟マニュアル 疾患ごとの管理(青本)

- ¥6,160

-

- 総合内科病棟マニュアル 病棟業務の基礎(赤本)

- ¥4,840

-

- 重症患者管理マニュアル

- ¥7,150

-

- エッセンシャル免疫学 第4版

- ¥7,150

-

- 臨床のための解剖学 第3版

- ¥15,950

-

- 臨床のための脳と神経の解剖学

- ¥7,480

-

- MRIの基本パワーテキスト 第4版

- ¥7,150

-

- ワシントンマニュアル 第14版

- ¥9,570

-

- 関節のMRI 第3版

- ¥14,300

-

- スポーツリハビリテーションの臨床

- ¥7,700

-

- 不整脈治療薬ファイル 第2版

- ¥5,500

-

- 循環器治療薬ファイル 第3版

- ¥7,700

-

- ハリソン内科学 第5版

- ¥32,780

-

- 胸部のCT 第4版

- ¥16,500

-

- 腹部のCT 第3版

- ¥14,300

-

- カプラン臨床精神医学テキスト 第3版

- ¥22,000