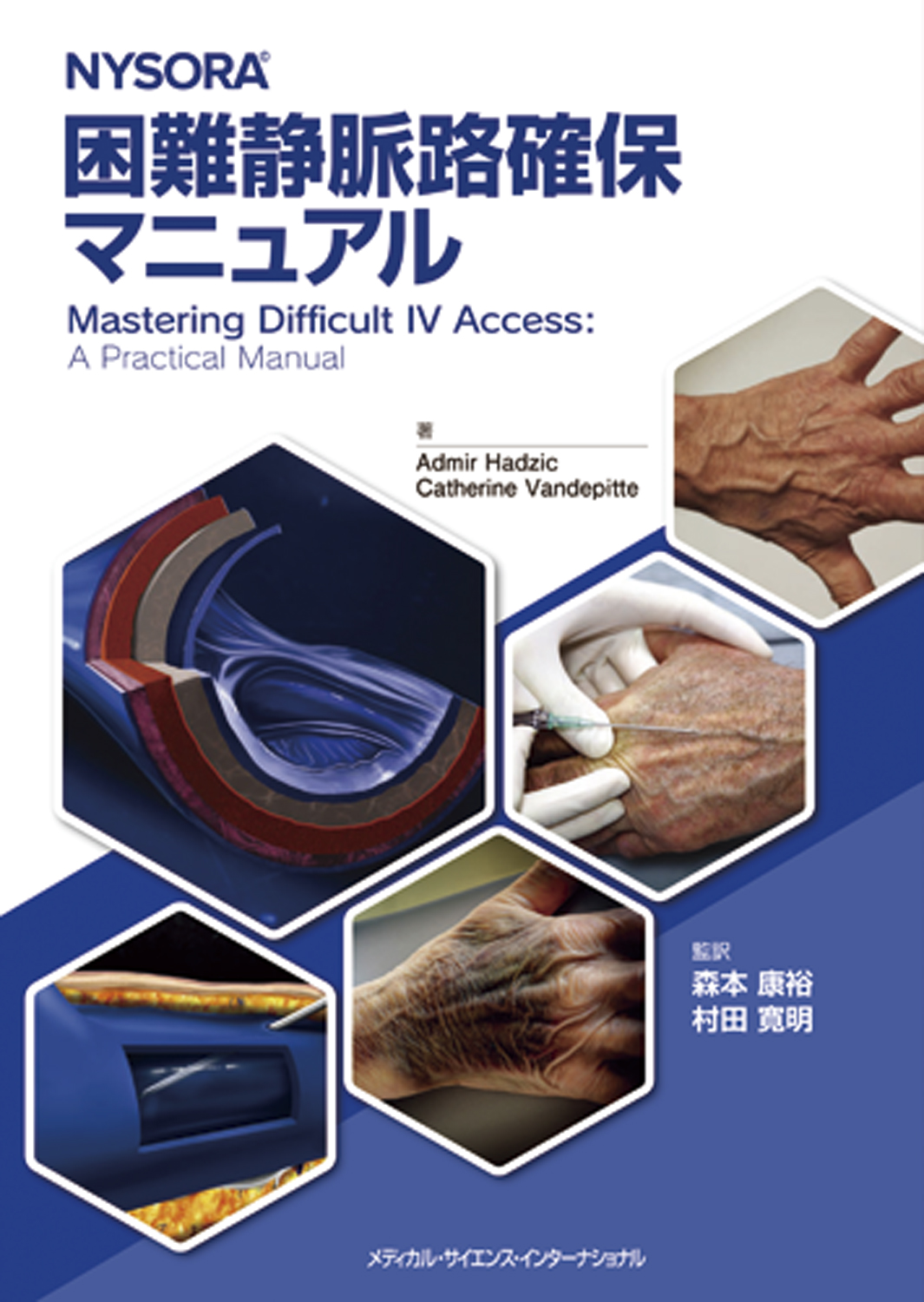

NYSORA© 困難静脈路確保マニュアル

あなたの失敗の理由(ワケ)がわかる あのエキスパートの技術(ワザ)がわかる

輸液療法の重要性を考えると、教育的な資料が豊富にあると思われるかもしれない。しかし、質の高い教材が驚くほど少ないことが明らかになった。質の高い静脈路確保に関するマニュアルが必要なのは明らかである。そこで本書を作成した。本書はNYSORAの専門知識と情熱の集大成である。-「はじめに」より

01静脈路確保に関する重要な知識

1.1 静脈路確保

1.2 静脈路確保の適応

1.3 禁忌:静脈路確保を避けるべき状況

1.4 適切な静脈路確保法と輸液療法を選択するための意思決定プロセス

02 末梢静脈カテーテル(静脈留置針)の構造

2.1 オーバーザニードルタイプの静脈留置針の構造

2.2 静脈留置針のデザイン:ウイング付きあるいはウイングなし

2.3 静脈カテーテルの種類

一般的に使用される末梢静脈カテーテル

Midline カテーテル

2.4 最適なカテーテル(静脈留置針)の選択:適切なゲージを選ぶ

静脈カテーテルのゲージの選び方

2.5 カテーテル挿入後の観察

03 静脈と静脈系の解剖

3.1 静脈の解剖を理解する

構造

弁

静脈の種類

静脈の大きさ

静脈の弾力性と脆弱性

患者固有の考慮すべき事項

3.2 静脈カテーテル留置に最適な挿入部位

上肢

下肢

04 末梢静脈カテーテル挿入手技をマスターする

4.1 静脈カテーテル挿入前の準備

患者の確認と準備

機材の準備

静脈路確保スターターキット

最適なカテーテルのサイズを選択する

手指衛生と手袋

4.2 静脈カテーテル挿入の手技

駆血帯の使用法

最適な部位を選ぶ:静脈選択の考え方

適切な穿刺部位の消毒

しっかりと固定する:静脈の安定性を確保する

刺入角度を小さくする(皮膚に平行に近い角度で穿刺する)

針の穿刺を正確に行う

静脈路確保の別のアプローチ

血液の逆流を確認し,カテーテルを進める

4.3 挿入後の手順とカテーテルのケア

針を抜去し,輸液ルートを接続する

駆血を解除し,カテーテルを固定する

4.4 アルゴリズム

05 よくあるミスと解決法

5.1 よくあるミスを回避する

短すぎるカテーテル

静脈留置針の刺入が不十分

針の刺入角度が大きすぎる

カテーテル挿入に失敗した後のカテーテル抜去による血腫形成

中枢すぎる部位からの穿刺

カテーテル挿入後の固定の失敗

5.2 穿刺困難が予想される静脈へのカテーテル挿入

触知や視認が困難な表在静脈

深部静脈

蛇行した静脈

損傷した静脈

5.3 カテーテル挿入に失敗したときの解決法

5.4 静脈弁周囲での挿入を避ける

5.5 カテーテルを進めることができない場合の対処法

5.6 輸液が流れない

5.7 太い静脈への大径静脈カテーテル挿入

5.8 アルゴリズム

06 上肢以外での静脈路確保

6.1 下肢での静脈路確保

大伏在静脈へのカテーテル挿入

6.2 胸部,乳房部,大腿部の表在静脈

6.3 骨髄路確保

07 特殊な症例での静脈路確保

7.1 小児患者の静脈路確保

頭皮静脈へのカテーテル挿入

7.2 高齢患者の静脈路確保

7.3 低体重患者の静脈路確保

7.4 肥満患者の静脈路確保

08 静脈カテーテル挿入の合併症

8.1 静脈炎および血栓性静脈炎

8.2 点滴漏れ

8.3 血管外漏出

8.4 血腫

8.5 静脈カテーテル関連感染

8.6 動脈内注入

8.7 空気塞栓症

09 超音波ガイド下末梢静脈穿刺

9.1 超音波ガイド下末梢静脈穿刺の適応

9.2 針とプローブの関係

平行法

交差法

9.3 穿刺の実際

患者の準備

超音波装置の設定

プレスキャン

穿刺前の確認

穿刺の実際(交差法)

カテーテルの挿入

固定

9.4 Tips

9.5 アルゴリズム

10 中心静脈へのカテーテル挿入

10.1 中心静脈カテーテルの種類

末梢挿入型中心静脈カテーテル(PICC)

中心静脈カテーテル(CVC)

臍帯カテーテル

10.2 外頸静脈あるいは内頸静脈

外頸静脈

内頸静脈

ランドマーク法

超音波ガイド下法

10.4 大腿静脈

11 静脈路確保のトレーニングと補助具

11.1静脈路確保シミュレータ(IV シミュレータ)

11.2静脈可視化装置

静脈可視化装置とは?

いつ使用するか?

静脈可視化装置の使用に関する実践的なTIPs

利点

限界と考慮事項

12 参考文献

13 日本語版追記

13.1 静脈留置針について

逆流防止弁

針刺し防止機構

逆流確認法

カテーテルの長さ

ウイング付きのカテーテル

針を曲げる

13.2 挿入部位

13.3 超音波ガイド下末梢静脈カテーテル挿入

使用する超音波装置

静脈留置針

短軸像or長軸像

13.4 超音波ガイド下中心静脈カテーテル挿入

中心静脈カテーテル

無菌操作

外頸静脈

内頸静脈

鎖骨下静脈

索引

監訳者序文

静脈路の確保は医療の現場では最も基本的な手技の一つである。手術室はもちろん救急外来や病棟での輸液など,静脈路がなければ治療を開始することができない。多くの場合,静脈路確保は容易にできるが一定の確率で困難な患者に遭遇する。そんなときはいわゆる達人のワザの出番だが,それらは施設内や人から人へと受け継がれているのみであり,広く共有されてこなかった。そんなとき私が出会ったのが,困難静脈路確保法を解説するNYSORA(New York School of Regional Anesthesia)のYouTube 動画である。本書内でエスマルヒ法として紹介されている方法は,まさに「目から鱗」であり,以後も動画を定期的に視聴するようになった。原著のIntroductionを読むと同様に感じた人が多かったようで,多くの視聴が得られたことが原著の作成に繋がっている。原著を読むと動画のエッセンスはもちろん,解剖から超音波ガイド下穿刺まで多くの項目が網羅されており,日本でもぜひ多くの医療従事者に読んでもらいたいと感じた。われわれはすでにNYSORA による末梢神経ブロックに関する書籍を2冊翻訳してきたが,次の翻訳として本書の出版を企画した。

NYSORA の書籍の特徴は優れたイラストが理解を助けてくれることである。本書でも同様であり,静脈路確保成功へのポイントだけでなく,なぜ失敗するのかを視覚的に理解することで臨床での成功率を上げるのに役立つだろう。

現在,静脈路確保の方法は,末梢静脈,中心静脈以外に末梢挿入型中心静脈カテーテル(PICC)やMidlineカテーテルまで多種になった。また,困難な末梢静脈路確保に超音波装置を使用することも一般的になってきている。本書は,末梢静脈路確保に重点を置いているが,ほかの部位や超音波ガイド下法にも触れており,静脈路確保の包括的な教科書として,麻酔科医師だけでなく多くの医師,臨床研修医から看護師まで幅広い医療従事者の日常臨床の助けになることを希望している。

最後に,原著には文章による解説に加えてEducational videos が付いており,本書でも解説内容と関連した動画をスムーズに視聴できるように,随所に関連動画のガイドを付けた。解説は英語であるが聞き取りやすいので,ぜひ視聴して理解を深めていただきたい。

翻訳にあたって,海外と日本での違いを感じる部分には本文中に訳注をつけたが,さらに日本語版追記として13 章を追加した。それ以外の章と併せてお読みいただきたい。静脈路確保手技で1 冊というこれまでになかった書籍なだけに,未完成の部分が多いと感じている。読者の皆様からフィードバックをいただけると幸いである。

最後に,NYSORA の神経ブロックの書籍の翻訳に引き続きご助力いただいた村田 寛明 先生,並びに本書の発行にあたり多大なご協力を賜ったメディカル・サイエンス・インターナショナル編集部の江田 幸子氏に心から感謝します。

森本 康裕

監訳者序文

本書はNew York School of Regional Anesthesia(NYSORA)教科書シリーズの邦訳版としては3 作目である。その名の通り,NYSORA の活動の根幹は区域麻酔(regional anesthesia)の教育であるが,NYSORA ウェブサイト(https://www.nysora.com)を検索すると“NYSORA‒Leader in Medical Education”と表示され,区域麻酔にとどまらず医学全般の教育に視野を広げていることがわかる。

本書で取り扱う「静脈路確保」は医療現場における基本手技であり,多職種にわたる医療従事者にとって重要な技術である。NYSORA 教科書シリーズとして既に邦訳したHadzicʼs 超音波ガイド下末梢神経ブロックと解剖』および『NYSORA 神経ブロックマニュアル』は超音波ガイド下神経ブロックを取り扱っており対象者が限定的であったが,本書はより広い読者層にとって有益な書になるものと期待している。

NYSORA 教科書シリーズの特徴の一つは質の高いイラストレーションと豊富な写真により視覚的に理解を促している点である。これは書籍に限らずNYSORA の一貫したポリシーである。本書では,特に実際の患者に静脈路確保を行っている様子を示した写真が豊富に掲載されており,文章では理解しづらい手技のコツが一目瞭然となっている。さらに二次元コードからEducational videos にアクセスすることも可能である。写真以上に視覚的学習補助ツールとしての価値は高い。videos の解説音声は英語であるが,トランスクリプト機能がついており,音声を文字として確認できる。英語のリスニングが苦手でも,本書を読み込んだうえでテロップやトランスクリプトを頼りにvideos から知識を得ることは十分に可能である。ただし,おそらく自動トランスクリプト生成機能を利用しており,その精度には限界があることは認識しておく必要がある。

本書の記述内容には日本の医療現場の実情と必ずしも合致しない点もあるが,そのような記述のギャップを埋める訳注が随所に挿入されている。これらは,もう一人の監訳者である森本 康裕 先生の発案で加筆したものである。翻訳自体も,できるだけ単純な逐語訳にならないよう配慮したつもりである。少しでも「痒いところに手の届く」書籍にしようと試みた熱意を感じ取っていただけると幸いである。

本シリーズの監訳で一貫してタッグを組んできた森本 康裕 先生およびメディカル・サイエンス・インターナショナル編集部の江田 幸子さんには,上記の点を含めこれまで以上のご配慮をいただき,安心して作業を進めることができた。毎回のことであるが,この場をお借りして心より感謝申し上げる。

村田 寛明

-

- シュロスバーグの臨床感染症学 第2版

- ¥25,850

-

- ジェネラリストを目指す人のための 画像診断パワフルガイド 第2版

- ¥12,100

-

- 感染症プラチナマニュアル Ver.9 2025-2026 Grande

- ¥4,180

-

- 麻酔科臨床SUMノート 第2版

- ¥8,250

-

- 精神診療プラチナマニュアル Grande 第3版

- ¥3,960

-

- 循環器のトビラ

- ¥5,940

-

- カンデル神経科学 第2版

- ¥15,950

-

- ギルバート発生生物学 第2版

- ¥13,750

-

- トンプソン&トンプソン遺伝医学・ゲノム医学 第3版

- ¥12,100

-

- 医学的研究のデザイン 第5版

- ¥6,270

-

- ラングマン人体発生学 第12版

- ¥9,350

-

- カラーで学ぶ解剖生理学 第2版

- ¥6,160

-

- ストール精神薬理学エセンシャルズ 第5版

- ¥13,750

-

- 総合内科病棟マニュアル 疾患ごとの管理(青本)

- ¥6,160

-

- 総合内科病棟マニュアル 病棟業務の基礎(赤本)

- ¥4,840

-

- 重症患者管理マニュアル

- ¥7,150

-

- エッセンシャル免疫学 第4版

- ¥7,150

-

- 臨床のための解剖学 第3版

- ¥15,950

-

- 臨床のための脳と神経の解剖学

- ¥7,480

-

- MRIの基本パワーテキスト 第4版

- ¥7,150

-

- ワシントンマニュアル 第14版

- ¥9,570

-

- 関節のMRI 第3版

- ¥14,300

-

- スポーツリハビリテーションの臨床

- ¥7,700

-

- 不整脈治療薬ファイル 第2版

- ¥5,500

-

- 循環器治療薬ファイル 第3版

- ¥7,700

-

- ハリソン内科学 第5版

- ¥32,780

-

- 胸部のCT 第4版

- ¥16,500

-

- 腹部のCT 第3版

- ¥14,300

-

- カプラン臨床精神医学テキスト 第3版

- ¥22,000